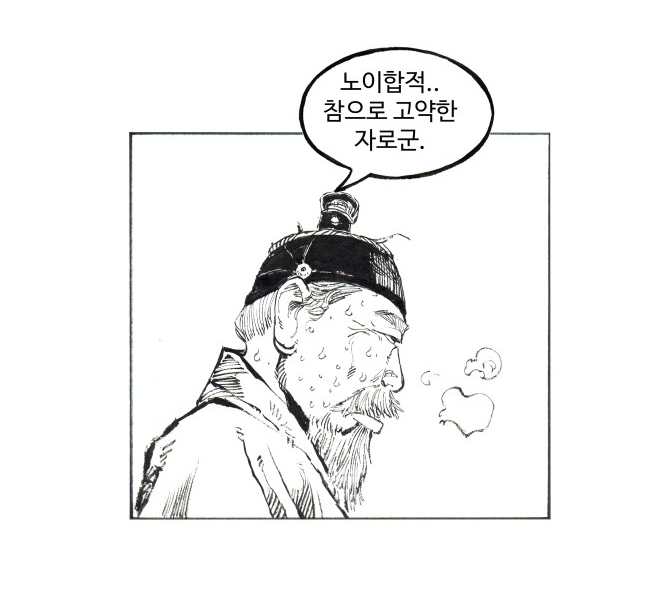

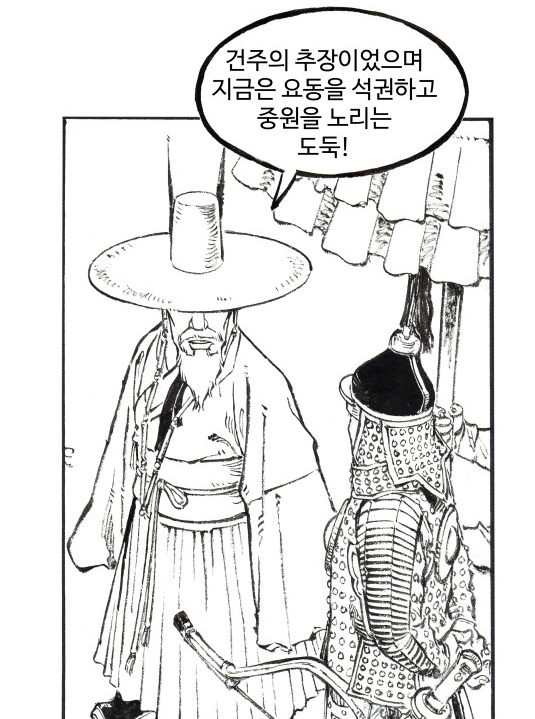

칼부림)작중 누르하치에 대한 호칭을 통한 대사 언어 구분

본문

(칼부림 中, 고일권 작품)

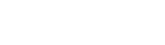

사극 웹툰 칼부림의 주요 인물중에는 사르후 대전 당시조선의도료군을 이끄는 부원수로서 전쟁에참전했다가 후금군에 의해 푸차 전투에서 패배하고 이후 협의결과 후금에 포로로 잡힌 김경서가 존재한다. 김경서는 작품의주인공 함이의 표면적 부친이나 실제로는 부친이 아닌 인물이다. 그는함이의 원수인 동시에 함이에게 한 때 친아버지로 인식되었던 존재로서함이로서는애환과 증오가 서린 대상으로표현된다.

김경서는 작품내에서 조선에 남은 자신과 연결된사람들,예컨대 모하당 김충선등과 내응하는 동시에 후금의 한(han, 汗)으로서 김경서 본인이 주관적으로 판단하기에 조선에위협적인 존재로 군림하던, 동시에 자신을 포로로 사로잡고 있던누르하치의 암살을 도모한다.하지만결국 실패하였고, 누르하치의 지시에의해함이에게처형당함으로서작중에서의 실질적 출연을 끝낸다. 그 뒤로도 함이의 회상등으로 등장하긴 하지만 실제의 김경서는작중 배경상1625년에 죽은 뒤 출연이 끝났다고할 수 있다.1

작중에서 김경서는누르하치의 이름을 거론한 적이 몇번존재한다. 그 때에 김경서는 조선어를사용하기도 했었고, 여진어를 사용하기도 했었다. 김경서가 대화에 사용한 언어는그 때에 김경서와대화를 나눈 대상이 누구인지를 통해서도 구분할 수가 있지만대화중누르하치에 대한 인명호칭이 어떠한지를살펴보아서도 구분할 수가 있다.

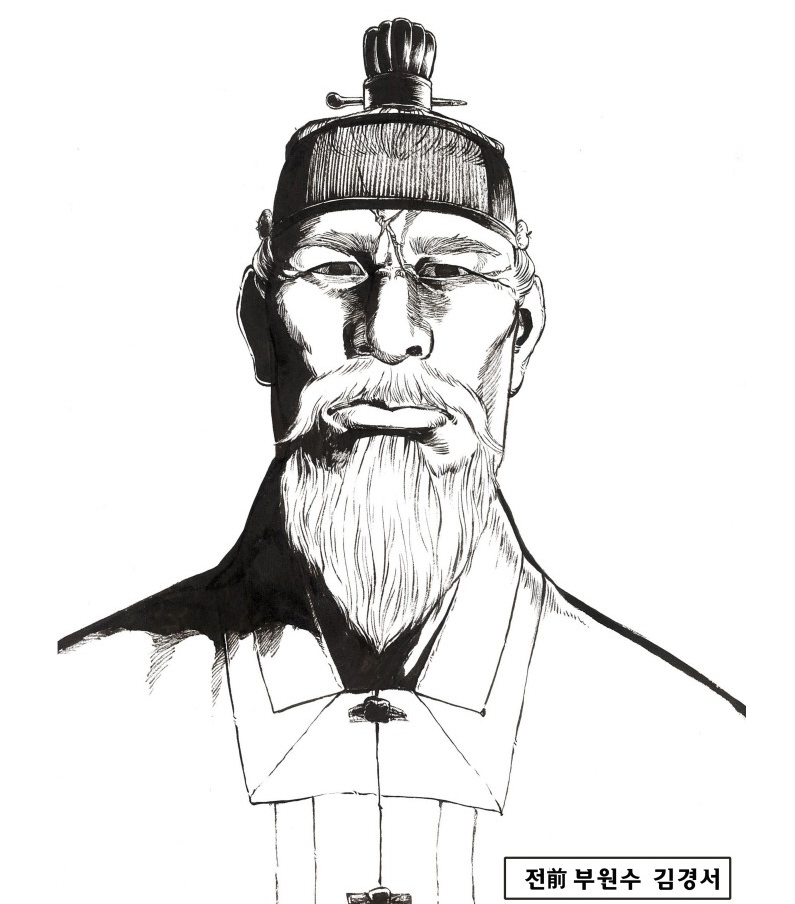

(칼부림 中, 4부 18화)

칼부림 4부 18화에서 김경서는 누르하치를 노이합적이라는한문음역으로 호칭한다. 이 때 김경서는 함이와 대화를 하고 있었으므로 당연히 조선어를 쓰고 있음을 알 수 있으나 이 때거론한 그의 누르하치에 대한 호칭으로도 그것을 파악할 수 있다. 후금인의 인명에대해 한문음역을 적용하여호칭한다는 것은 곧 그가 조선어를 쓰고 있는 것을 증명하는 근거가 되기 때문이다.

다만 이 때 작품에서김경서가 쓴 음역호칭인 노이합적의 표기는 努爾哈赤또는奴爾哈赤으로유추되는데 이는 주로 현대시기에 쓰이는 누르하치에 대한 한문표기의 일반적 용례 혹은 그 변형으로서누르하치의 생전 당대에 이런 호칭표기가 광범위하게 쓰이지는 않은 것으로생각된다.

누르하치의 활동 초중기 시기 무렵, 조선에서는 누르하치의 인명을한문으로 표기할 때에 여러 표기법을 썼다. 노가적(老可赤), 노라적(老羅赤)등의 표현이 이에해당된다.하지만 당시조선에서가장 빈번히 쓰인대표적용례를 꼽자면아마도노을가적(老乙可赤)을 들 수 있을것이다.

그런데 당시 누르하치와 건주가 섬기던 명나라에서는지방의관리들이나 조정의 관리들 모두 누르하치를 보편적으로노아합적(奴兒哈赤)이라고 칭하거나 서술했다. 얼마뒤조선에서도 이러한 기조를 받아들여누르하치를 흔히 노추(奴酋)라고도 칭하게 되었다. 이는 노아합적의 첫글자奴(종 노)와 추장을 뜻하는 酋(두목추)를 합친 것으로 노아합적 추장이라는 뜻으로 풀이된다. 명나라식 인명서술과 호칭을받아들이기 이전에도조선에서는누르하치를 줄여 흔히 노추라고칭했으나 그 때에는 보통 노을가적의 앞글자인老(노인 노)와 酋(두목 추)를 합쳐 노추(老酋)라고 칭하는 경향이두드러졌던 반면 명나라로부터 누르하치에 대한 표기를 받아들인 뒤부터는 기존의 노추(老酋)와는한자를 달리하는노추(奴酋)라는 표기 역시 보편적으로 가용한 것이다.2

사실 명나라로부터 누르하치에 대한 지칭기조(奴兒哈赤, 奴酋)를받아들였다고 하더라도 조선에서는 여전히 노추(老酋)라는 표현 역시도 쓰였다. 즉 누르하치에 대한 한자표기방식이혼용되었다고 볼 수 있는데, 다만 혼용되었다고 해도 단어의사용빈도 자체는 점차노추(奴酋)가 더 많아진 것으로 사료된다.

당시에 누르하치의 인명에 대한 한자표기가 어떠했건간에,독자로서는작중에서 김경서가 쓰는노이합적이라는 표현을 통해서 당시의 김경서가 함이를 상대로조선어를 쓰고 있다는 것을 확신할 수있다.

이렇게 작중에서 김경서가 조선어를 쓰느냐 아니면 여진어를 쓰느냐에따라 김경서의 누르하치에 대한 인명호칭도 달라진다. 김경서가 조선어를 쓸 때에 그는 누르하치를 노이합적이라는한문음역방식-그것이 당대를 기준으로 옳건 아니건간에-으로거론했으며 그가 여진어를 쓸 때에는 누르하치를 여진어 인명그대로누르하치로 거론했다고 할 수있다.

1.실제의김경서는 후금의 기록상 1623년에 죽었음으로 판단되며 누르하치에 대한 암살도모라는 거창한 시도 역시도 실제로는이루어지지 않았다고 판단된다. 만문노당 천명 8년 음력 7월/작품내에서 김경서의 사망시기가 바뀐 것은 작품의 매끄러운전개를 위해 각색된 것이라 할 수 있으며, 김경서의 암살도모는 권칙의 강로전의 서사를 참고, 각색한 것으로판단된다.

2.조선왕조실록 광해군 4년 음력 2월 6일. 단 해당 글에서는 누르하치의 세력에 대한 서술방식변화에 대해서 언급하고있다. 그러나 누르하치 개인에 대한 호칭 표기 역시도 이를 적용할 수 있다.