화봉요원 64권 502화 순자 어구 관련

본문

순자는 예(禮)를 학문체계의 종지로 삼은 사람이며, 예(禮)의 발생은 ‘변별(辦)’에 의한 결과물이라 보았습니다. 순자가 ‘변별’의 기능과 작용을 매우 중시한 것도 바로 그러한 이유에서입니다.

인간이 인간일 수 있는 이유이자 동물과 구별되는 인간의 특징이 바로 그런 ‘변별’에서 나옵니다. 단적으로 순자는 비상(非相)편에서 ‘인간의 도(道)에는 변별(辨)이 없을 수가 없는 것[故人道莫不有辨]’이라 했지요.

그리고 사상으로서의 변별(辦)은 언론(言論)의 변론(辯)을 통해 그 가치가 발현됩니다. 그러니 순자는 ‘군자야말로 변론(辯)을 잘해야 한다(잘한다)[君子必辯]’라 하였습니다.

순자가 변론이나 토론, 저작물 등 모든 언론(言論)이 ‘올바른 것(隆正=中正)을 세움’에서 비롯되어야 한다고 했던 것도 그러한 연유입니다. 그렇지 아니한 것들은 모두 "사설(邪說)"이나 "간언(奸言)"의 범주에 넣어야 한다고 주장했지요.

凡議 必將立隆正然後可也 無隆正 則是非不分而辯訟不決

대체로 논변이란 반드시 올바른 준칙을 세워야 하니, 올바른 준칙이 없다면 시비가 구분되지 않아 다투어 변론하는 것도 해결될 수 없을 것이다.

「정론편正論篇」

올바른 것이 없으면 시비가 구분되지 않고, 변론과 송사도 결정되지 않습니다. 이를 근거 삼아 「비십이자(非十二子)」편에서 명가와 묵가를 비판했습니다. 言而當, 知也;默而當, 亦知也는 「비십이자」편에서 명가(名家)와 묵가(墨家)를 ‘소인(小人)’의 형태라 간주하고 이들을 비판하고자 하는 맥락에서 나온 것입니다.

信信, 信也; 疑疑, 亦信也. 貴賢, 仁也, 賤不肖, 亦仁也

믿을 만한 것을 믿는 것도 신실한 것이요, 의심할 만한 것을 의심하는 것도 신실한 것이다. 현인을 귀하게 여기는 것도 인(仁)이요, 불초한 자를 천하게 여기는 것도 인이다.

言而當, 知也; 默而當, 亦知也, 故知默猶知言也

말을 타당하게 하는 것도 지(知)이고, 침묵을 타당하게 하는 것도 지이다. 그러므로 침묵할 줄 아는 것은 말할 줄 아는 것과 같다.

故多言而類, 聖人也;少言而法, 君子也;多言無法而流湎然, 雖辯, 小人也.

그러므로 말이 많더라도 조리에 맞으면 성인이고 말이 적더라도 법도에 맞으면 군자이며, 말이 많건 적건 법도가 없어 제멋대로라면 뻔뻔스레 비록 말은 잘하더라도 소인이다.

故勞力而不當民務, 謂之姦事;勞知而不律先王, 謂之姦心;辯說譬諭, 齊給便利而不順禮義, 謂之姦說. 此三姦者, 聖王之所禁也

그러므로 있는 힘을 다 쓰더라도 백성을 위하는 정무에 합당하지 않다면 이를 간악한 정사라 이르고 있는 지혜를 다 쓰더라도 고대 성왕을 준칙으로 삼지 않는다면 이를 간악한 심술이라 이르며 변론하고 비유하는 것이 민첩하더라도 예의를 따르지 않는다면 이를 간악한 언설이라 이르는 것이니, 이 세 가지 간사한 것은 성왕이 금하는 것이다.

知而險, 賊而神, 為詐而巧, 言無用而辯, 辯不惠而察, 治之大殃也.

교묘하면서도 험악하고 남을 해치되 귀신같으며 거짓을 행하되 교묘하고 말이 쓸모가 없지만 지혜롭고 말이 지혜롭고 요긴하지 않지만 분명하게 하는 것은 정치에 있어 큰 재앙이 되는 것이다.

行辟而堅, 飾非而好, 玩姦而澤, 言辯而逆, 古之大禁也.

괴벽한 짓을 행하면서 고집부리고 잘못을 꾸미되 교묘하게 잘하며, 간사한 짓을 부리되 자연스럽게 하고 말을 잘하면서도 도리를 거스르는 행위는 옛날부터 크게 금지했던 것이다.

知而無法, 勇而無憚, 察辯而操辟, 淫大而用乏, 好姦而與眾, 利足而迷, 負石而墜, 是天下之所棄也.

지혜로우면서도 법도가 없고 용감하면서도 거리낌이 없으며 시비를 잘 살피고 말을 지혜롭게 하더라도 지론이 괴벽하고 방탕하고 사치하여 써야 할 재물이 모자라며 간악한 일을 좋아하면서 많은 사람과 함께 어울리는 것은 발은 빠르지만 길을 헤매고 돌을 짊어지고 물로 추락한 것과 같으니, 이런 것은 모두 천하 사람이 버리는 것이다.

「비십이자편」

만물에 붙여진 각종 명칭[散名;정명편]은 인간이 부여한 것입니다. 이름(名)에는 고정된 적절함/실재함이 없고 다만 약속에 따라 명명합니다. 이런 약속이 꼼꼼히 이뤄지고, 광범위하게 퍼져 관습이 되면 이는 실명(實名)이 됩니다.

때문에 성인들은 명리(名理)를 다룸에 이름(名)의 심오함을 깨우치고, 사회적 법칙/인륜(律令)을 지킵니다. 무슨 말을 하든 예의와 법도에 맞게 합니다. 그렇기에 우리는 그들을 가르켜 성인(聖人)이라 하는 겁니다.

침묵할 때를 알고, 말해야 할 때를 아는[言而當, 知也; 默而當, 亦知也] 사람들이 있습니다. 그래서 이들은 말은 적게 하지만 하는 말이 모두 법도에 맞습니다. 우리는 이들을 군자(君子)라 부릅니다.

반면, 말을 많게 하건 적게하건 그 양의 유무와 관계없이 법도에 맞지 않고, 그 말 속에 빠져있는 사람은 소인(小人)입니다. 말을 잘하고 변론을 잘한다 해도 ‘올바른 것을 세우는’ 지(知)가 없으므로 소인에 해당합니다.

명가(名家)와 묵가(墨家)가 바로 이러한 소인입니다. 오래 전부터 변론으로 이름을 날린 집단이며, 인간이 변론할 수 있는 모든 대상을 변론하고, 인간이 살필 수 있는 모든 것을 살필 수 있는 지혜를 갖췄지만, 그들의 변론은 순수 사변 활동에 지나지 않았습니다. 궤변으로 명(名)을 (사회적 약속)에서 변형시키고 이질화되게 만들어 명(名)과 실(實)이 부합되지 않는 사태를 만들어 버렸습니다.

이들은 사회적 법칙/인륜(律令)을 지키지 않고 시비(是非)를 혼란스럽게 만들었으며, 명리(名理)를 위배하고 간사함을 이루고 악을 행했던 겁니다. 기이한 말을 남발하고 교묘한 속임수를 펼쳐서 남은 물론이요 자기 자신까지 속였던 것이죠.,

그렇기에 분개한 순자는 「비십이자」편에서 言而當, 知也;默而當, 亦知也를 언급하며 ‘천하 사람들이 버리는 것’이라고 비난했던 것이죠. 명가(名家)와 묵가(墨家)의 논변을 모두 "괴설(怪說)"과 "기사(琦辭)"로 분류했던 겁니다.

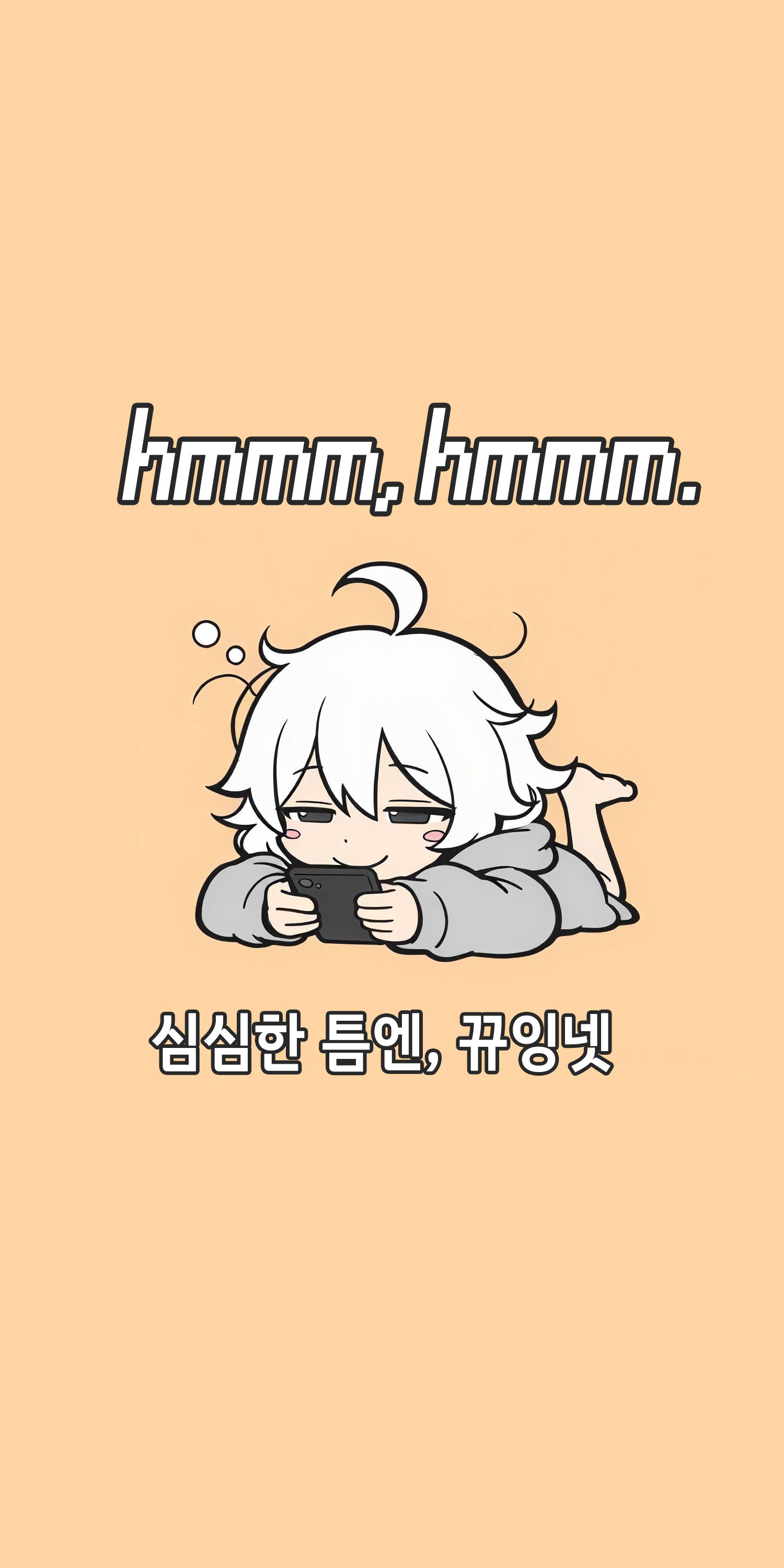

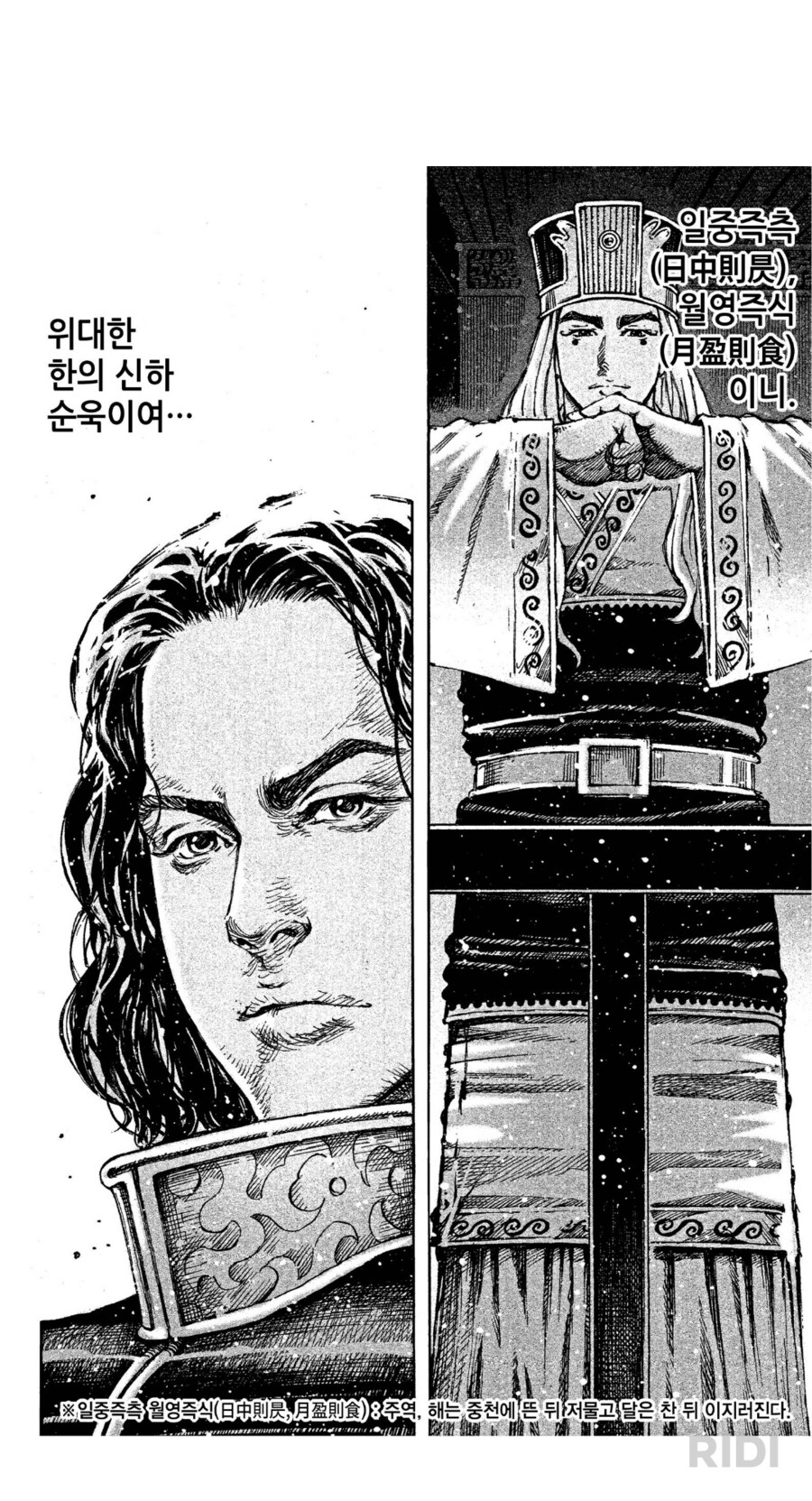

502화에서 바로 그 言而當, 知也;默而當, 亦知也가 나옵니다.

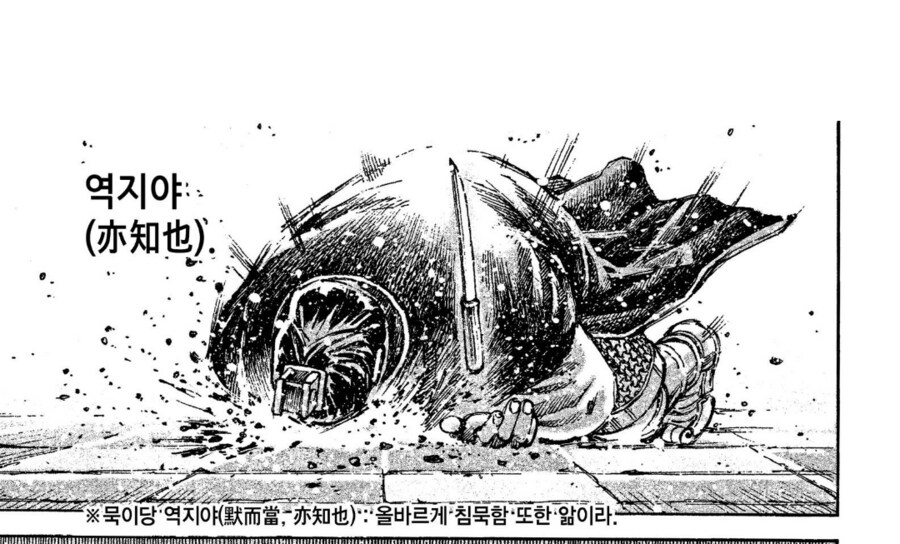

해석해보자면 첫째, 표면적인 의미로 작중에서 나온 ‘구신(舊臣)’들을 비난하는 대사라 봐야겠지요. 염치도 없이 조조에게 아첨하는 구신들을 비판하며 침묵할 때를 알아라, 라고 준엄하게 꾸짖는 겁니다.

둘째, 조상 순자- 후손 순욱의 알레고리를 염두에 두고 살펴보면, 言而當, 知也;默而當, 亦知也는 순욱이 이제부터 정명(正名)에 나서리라는 예고로 읽을 수 있습니다. 하필이면 ‘백년기재’가 자진(自盡)하는 배경에는 순욱이 있기에 더욱 그러합니다.

‘변론은 유창하지만 체계가 없고, 기교는 많지만 공이 없는’ 명가와 묵가의 변론(辯)과 달리, 순욱은 ‘이름(名)’을 바로잡기 위해 소매를 걷어부치고 나선다는 이야기죠. 이제 손권의 명(名)과 유비의 명(名), 조조의 명(名)을 차례차례 고쳐 나갈 겁니다. 손권과 유비가 그토록 오매불망하던 ‘명정언순(名正言順)’은 순욱의 손을 통해 이뤄질 테지요.

그 시작은 동남부를 무력으로 점거한 한적(漢賊) 손권을 거기장군(車騎將軍)에 봉하는 것으로 시작되겠고요. 순욱은 손권을 충신의 대열에 집어넣을 것입니다. 조정의 첫째가는 반적(反賊)인 유비를 지고한 충신으로 세우는 것은 물론이고.

반면, 한때 그가 섬겼던 조조(曹操)는 한실(漢室)을 찬탈할 악인으로 확립시는데 온힘을 쏟을 것입니다. 북방을 평정해 급속히 발전했다는 것, 그나마 전쟁이 줄어들어 북방 평민들이 숨통이 틔웠다는 것, 황상을 주워 왔으며 그의 명예를 되찾아줬다는 업적은 상관없습니다.

그것이 바로 순욱의 정명(正名)입니다. 흑심 가득한 군벌들이 한 순간에 충신으로 바뀌는 것도, 한때 황제를 구출하고 북방을 평정해 평화를 일궈낸 충신이 한 순간에 천고의 악인으로 바뀌는 것도 모두 순욱의 손에 좌지우지 된다는 겁니다.

그리고 그 말대로 64권의 내용은 (순욱의 공작을 통한) 황제의 성지(聖旨)를 통해 손권이 거기장군을 받고, 유비는 형주목에 봉해지는 것이죠. 조조는 순욱의 정견(政見)을 고칠 수 없음을 깨닫고, 그를 제거하기로 마음먹고요.

셋째, 또 하나의 해석도 있습니다. 앞서 위에서도 언급했듯, 言而當, 知也;默而當, 亦知也는 ‘도적보다 더 악랄한’ 명가와 묵가의 변론을 비판하는 문장이라 했습니다.

그런데 정작 그 言而當, 知也;默而當, 亦知也를 언급한 ‘백년기재(百年奇才)’는 순욱의 명에 의해 자살합니다. 그 이유도 악랄한 것이, 성지(聖旨)를 반포한다는 쓸모를 다했기에 꼬리자르기 용으로 자살을 종용했습니다. 순욱의 행보는 거기서 멈추지 않고 법을 어지럽히며 명(名)을 제멋대로 고정시킵니다. 심지어 마초(마등)의 반란을 뒤에서 지원하기까지 하죠.

따라서 言而當, 知也;默而當, 亦知也의 비난 대상은 실상 순욱을 가리키는 것으로도 볼 수 있습니다. 이름(名)을 바로잡기 위해 사람을 자살로 내모는 사람이 과연 올바른 사람일까요?

순자는 「유효편(儒效篇)」에서 다음과 같이 말했습니다.

凡事行,有益於理者,立之;無益於理者,廢之;夫是之謂中事。

일반적으로 일을 행하는 것이 나라를 다스리는 데에 유익한 것은 이뤄내고 나라를 다스리는 데에 무익한 것은 그만둬야 하니, 이것을 정당한 일(中事)이라고 이른다.

凡知說,有益於理者,為之;無益於理者,舍之;是之謂中說。

일반적으로 학설을 전개하는 것이 나라를 다스리는 데에 유익한 것은 전개하고 나라를 다스리는 데에 무익한 것은 버려야 하니, 이것을 정당한 학설(中說)이라 이른다.

事行失中謂之奸事,知說失中,謂之奸道。

일을 행하는 것이 정당함을 잃으면 이것을 간악한 일이라 이르고 학설을 전개하는 것이 정당함을 잃으면 이것을 간악한 도라 이른다.

奸事,奸道,治世之所棄而亂世之所服從也。

악한 일과 간악한 도는 태평한 세상에서는 버려지고 혼란한 세상에서는 따르는 것이다.

순욱은, 조상님께서 ‘言而當, 知也;默而當, 亦知也’란 고상한 어구까지 써가며 극도로 경멸했던 대상이 돼버린 것입니다. 순자는 「비상편」에서 나쁜 도적들조차 고쳐 쓸 수 있는 존재지만 소인(명가, 묵가)들은 변할 수 없다라며 치를 떨며 말했습니다.

그렇다는 이야기는, 이제 ‘소인의 변론’으로 영락한 순욱은, 도적 보다 못한 놈이 되었다는 것이 아닐까요.

사족으로, 순자가 전국 시대에서 가장 중요하게 생각하고, 반복적으로 언급한 것은 명가와 묵가 두 학파였습니다. 반면 법가(法家)는 그 당시에는 새롭게 부상하는 학문에 지나지 않았죠. 그러니 한비자(韓非)가 법가 이론을 집대성하고 이사(李斯)가 법가의 가장 강력한 실천자가 된 결과는 아마도 순자 본인도 예상하기 어려웠을 것입니다.

순욱은 순자의 후예이고, 제갈량은 여러분들도 아시다시피 법가(法家) 사상의 인물이었습니다.(제갈량이 죽기 전에 유선에게 읽도록 한 책이 ‘한비자’였습니다.) 순자-순욱의 알레고리와 법가-제갈량의 알레고리를 생각해보면, 순자가 법가의 진흥을 예상하지 못했듯 화봉요원의 순욱도 모든 것이 자기의 손아귀에 있다고 여겼지만 제갈량이 그 판을 벗어나 날뛸 것은 예상하지 못하지 않았을지.