근대사)"우리가 설마 병인양요를 몰랐겠어?"

본문

(만년의 우소프)

1869년 4월(음력 2~3월) 러시아 제국 해군의 우소프(Михаил Александрович Усов) 대위는 상해에서 천진으로 향하던 중 육군 소장 겸 청 주재 러시아 공사 블랑갈리(Александр Георгиевич Влангали)의 지시를 받아 본인의 지휘하 포함 소볼호를 이끌고 조선의 서해안으로 향했다. 지시된 명령은 서해안을 정찰하면서 프랑스등 외국 군대가 조선의 도서를 점령했는지의 사실 여부를 파악하는 것이었다.1

이러한 명령의 지시는 1868년에 발생한 사건으로 거슬러 올라간다. 당시 연해주 남우수리 지역에는 프랑스군이 강화도를 점령했다는 소문에 널리 확산되었다. 이를 접한 당시 동시베리아 총독 코르사코프(Михаил Семёнович Корсаков, 특정 문서에서는 카르사코프로 기술된다.)가 해당 정보를 블랑갈리에게 통보했고 이에 블랑갈리는 진위여부를 파악하기 위해서 소볼호를 파견한 것이다.

1860년대 당시 러시아의 대조선 정책은 흔히 "관망" 내지는 "현상유지" 두 측면으로 설명될 수 있다.2 조선을 무력으로 굴복시키고 강제적으로 개항시킬 의지는 아이훈 조약과 천진 조약, 북경 조약으로 막 극동 아무르 지역을 영토로 편입한 러시아에게 존재치 않았다. 당장 그들에게 중요한 것은 극동지역의 온전한 흡수와 기반 구축이었기 때문이다. 그런 상황에서 아무르 지역에 필요한 물자의 공급처이기도 한 동시에 청이 추구하는 질서하에 여전히 내포되어 있던 조선과 척을 질 이유는 전혀 없었다. 즉 당시의 러시아는 조선과의 선린관계 유지를 대조선 관계의 기본 모토로 하고 있었다.3

이런 정책을 유지하고 있던 러시아가 소볼호를 파견한 이유는 병인양요 당시의 프랑스, 신미양요 당시의 미국의 함대 파견과는 근본적으로 그 목적이 달랐다. 러시아는 프랑스의 조선 점령으로 말미암아 지금까지 유지되고 있던 극동 정국이 요동칠 것을 경계하여 상황을 정확히 파악코자 했다.4 러시아로서는 영국과 프랑스 모두 극동에서의 러시아의 이익을 방해할 수 있는 세력이었으니만큼 소문의 진상을 정확히 파악할 필요가 있었다.

이후 조선 서해안에 파견된 소볼호는 소문이 가르키는 표적인 강화도를 향해 향해 항진하며 조선의 서해안을 두루 정찰하면서 북상했고, 그 과정에서 외국군대의 진주 또는 점령에 관한 바를 파악했다. 그들은 외국군대의 그 어떤 흔적도 찾지 못하면서 북상했다가 영종진 인근에서 조선군과 우발적으로 충돌했고4 이는 소볼호 사건으로 비화되었다.

러시아가 소볼 호를 파견한 배경이 "프랑스의 강화도 점령 소문의 실상 파악"이라는 부분에서, 흔히 1866년에 존재했던 "실제적 사건"인 병인양요를 떠올릴 수 있다. 소문의 내용 자체가 병인양요와 비슷한 궤를 그리고 있기 때문이다. 그런 탓에 자연스레 병인양요 당시의 프랑스군의 강화도 점령에 관한 소식이 2년의 시차를 두고 1868년 러시아 극동 지역에 소문의 형태로 퍼졌고, 그런 탓에 러시아가 병인양요의 진상을 정확히 알기 위해서 소볼호를 파견했다고 생각할 수 있다.

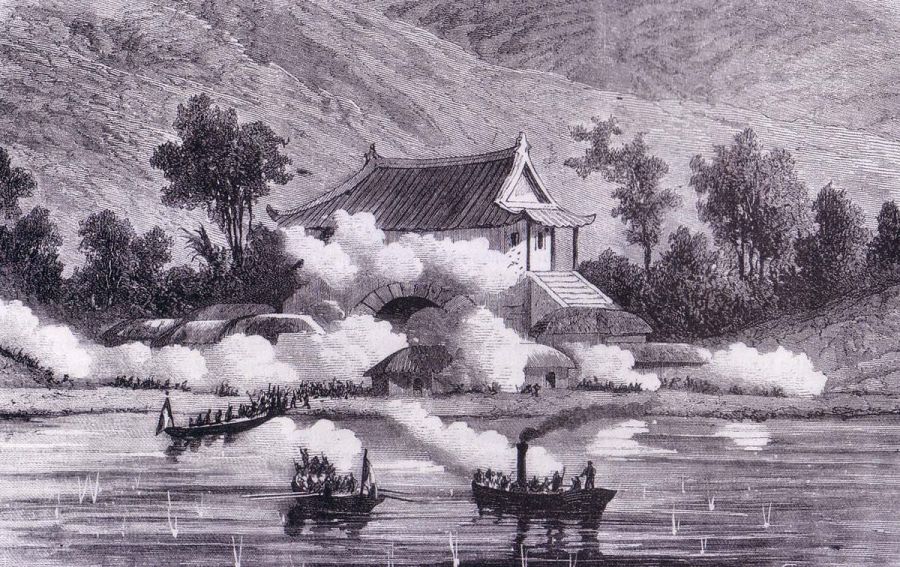

(앙리 쥐베르의 병인양요 삽화)

즉, 이를 토대로 보자면 러시아가 1866년에 일어난 병인양요와 관련한 정보를 실시간으로 파악치 못하다가 1868년 뒤늦게 남우수리 지역에서 소문의 형태로 병인양요의 사태를 파악하고, 그제사 병인양요의 진상을 확실히 조사하기 위하여 1869년 톈진으로 향하던 소볼호와 우소프 대위를 조선의 서해안으로 파견하여 진상을 조사케 했다고 할 수 있다.6

그러나 실상 러시아는 병인양요의 진상을 면밀히 파악한 상태였으며, 1866년의 병인양요와 1868년의 "프랑스의 강화도 점령 소문"에 대해 철저히 분리했다.

러시아 제국의 당시 정보 수집 능력은 서유럽의 열강 국가가 극동 지역에서 펼친 군사작전을 2년여 동안 눈치채지 못할 정도는 전혀 아니었다. 당장 북경에 그들의 외교관들이 주재하고 있었으며 일본에도 공사관이 존재했다. 뭣보다 병인양요는 극비 군사 작전도 아니었으며 이미 프랑스 언론에 의해 노출된 상황이었다.7프랑스 언론지에서의 작전 평가와는 별개로, 러시아는 북경쪽 외교, 정보 라인을 통해 병인양요의 프랑스측 작전 평가에 대해 자체적인 조사를 이미 시행하고 있었다. 그리고 이에 대해 블랑갈리는 "실패가 명백하다"는 평가를 내렸다.8

사실, 프랑스의 침공이 실패했다는 것을 눈치채는 것은 어려운 것이 아니었다. 이미 북경 내에서는 해당 소식으로 인해 프랑스가 굴욕을 당한 것에 대한 기쁨이 일반화되었기 때문이다. 조선이 프랑스를 물러나게 한 것은 청으로서도 나쁘지 않은 소식을 넘어서 통쾌감을 주기에 충분했다.

1866년 프랑스의 강화도 공격(병인양요)의 실체에 대해 확실히 인지하고 있었던 러시아였기에, 그들은 더더욱 소볼호를 파견할 수 밖에 없었다. 왜냐하면 러시아는 프랑스가 재차 조선을 침공할 가능성에 대해 우려하고 있었기 때문이다.

이미 이전부터 북경의 외교가에서는 프랑스의 조선에 대한 2차 원정 가능성에 대한 이야기가 지속적으로 흘러나왔다. 앞의 문서에서도 이미 블랑갈리는 프랑스가 1867년 봄에 2차 원정을 실행할 가능성에 대해 확신하고 있었으며, 북경 주재 미국 공사 벌링게임과의 대담에서는 그로부터 함께 프랑스와 영국의 조선에 대한 추가 행동에 대해 견제하자는 제안을 받기도 했다.9

물론 그와는 별개로 프랑스는 조선에 대한 재차 원정을 감행할 생각은 없었고 실제로 원정을 단행치 않았지만 러시아는 프랑스의 조선에 대한 2차 침공 가능성을 계속해서 탐색하고 있었다.

1867년 말에도 역시 1868년 봄 프랑스와 영국이 연합하여 조선을 원정할 것이라는 예상이 도출되었다. 이는 디야첸코 중령에 대한 정부 훈령에서도 드러나고 있다. 해당 훈령에서 러시아 정부는 1868년 봄에 프랑스와 영국이 연합하여 선교사 문제를 빌미로 재차 조선을 공격할 것으로 예상되며, 이 문제와 관련하여 러시아는 이들의 원정에 참여하면서 기존까지의 대조선정책을 바꿀 생각이 전혀 없고, 조선과의 우호적인 관계를 유지코자 하니 이와 같은 러시아 정부의 노력을 조선측에 피력하라고 지시했다.10

이처럼 프랑스의 조선에 대한 2차 공격 가능성에 대해 러시아는 지속적으로 촉각을 곤두세우고 있었다. 그런 상황에서 남우수리 지역에 프랑스가 강화도를 점령했다는 소문이 퍼지자, 이에 대해 정확한 진상을 확인하기 위해 우소프 대위와 소볼 호를 조선의 서해안에 파견한 것이다.

결론적으로, 러시아가 1868년 소볼호를 조선 서해안에 파견하여 정탐활동을 한 이유는 병인양요에 관한 소식을 그제사 전해 듣고서 반응한 것이 아니었다. 도리어 병인양요에 대해 면밀한 이해를 갖춘 상태에서 프랑스가 재차 조선을 공격했을 가능성을 염두에 두고 상황을 정확히 판단하기 위해 소볼호를 파견한 것이라 할 수 있다.

1.『러시아국립해군성문서』, РГАВМФ, ф.410, оп.2, д.3088, лл.4~7,

В отношении от 4-го Сентября минувшего года, за № 31, Генерал-майор Влангали уведомил Директора Азиатского Департамента, что он поручил находящейся в его распоряжении канонерской лодке осмотреть Западный берег Кореи, с целью удостовериться в основательности сообщенного Генерал- губернатором Восточной Сибири слуха, распространившегося в Южно- Уссурийском крае, будто Французские войска заняли Корейский остров Канхоа.

2.1860년대 당시 러시아의 대조선 정책 향방에 대해서는 송금영, 『러시아의 동북아 진출과 한반도 정책(1860-1905)』. 국학자료원, 2004, 65~72쪽; 김용구,『러시아의 만주·한반도 정책사, 17~19세기』, 푸른역사, 2018, 103~106쪽; 한동훈, 『19세기 후반 조선과 러시아의상호인식과 외교정책』, 고려대학교 박사학위논문, 2021, 86~92쪽 참고.

3.이에 대해 한동훈은 당시 러시아의 조선에 대한 선린관계 유지에 대하여 "연해주지역에서 부족했던 조건들이 충족된다면, 언제든지 적극적인 조선 진출을 모색할 수 있는 기회주의정책이라는 큰 틀 속에서 수행된 것"이라고 평가하기도 했다. 한동훈, 앞의 논문, 2021, 93쪽.

4.박 보리스, 민경현 역, 『러시아와 한국』, 동북아역사재단, 2010, 211~212쪽.

5.『승정원일기』 고종 6년 3월 19일.

6.황성우, 「러시아 소볼호 사건의 의미」, 『슬라브학보』 28, 한국슬라브유라시아학회, 2013, 226~227쪽.

7.박병선, 『1866 병인년 프랑스가 조선을 침노하다』, 조율, 2013, 195쪽~208쪽.

8.[Копия с копии конфиденциального отношения посланника нашего в Пекине к господину Вице-канцлеру от 20 января 1867 года, № 2.] РГИА ДВ, ф.1, оп. 1, д.44, лл.3-4об.

9.앞의 문서, РГИА ДВ, ф.1, оп. 1, д.44, лл.3-4об. 이에 대해 러시아 정부는 벌링게임의 제안을 받아들이지 말라는 지시를 하달했다. 대조선관계에 대한 선린관계 기조를 유지하기 위함이었다.

10. 박보리스, 앞의 책, 2010, 209~210쪽.

--

작성자 : 나