화봉요원 61권 한현과 입목삼분(入木三分) 재작성

본문

입목삼분(入木三分)

당(唐)나라 장회관(張懷瓘)이 쓴 《서단(書斷)》 〈왕희지〉에 나오는 문구로, 왕희지가 축판에 글씨를 쓰자 그 필적이 어찌나 날카로운지 나무를 뚫고 세푼이나 들어갔다는 내용이다.

王羲之書祝版, 工人削之, 筆入木三分

왕희지가 축판에 글씨를 썼는데, 공인이 나중에 깎아 보니, 붓 끝의 먹물이 나무 속으로 3푼이나 뚫고 들어갔다.

입목삼분(入木三分)은 여기서 나온 말로, ‘붓끝 먹물이 나무를 뚫고 세푼이나 들어가다’라는 사전적 의미에서 ‘웅대한/웅건한 필력’, ‘견해/의견이 날카롭다’라는 의미로 확장된다.

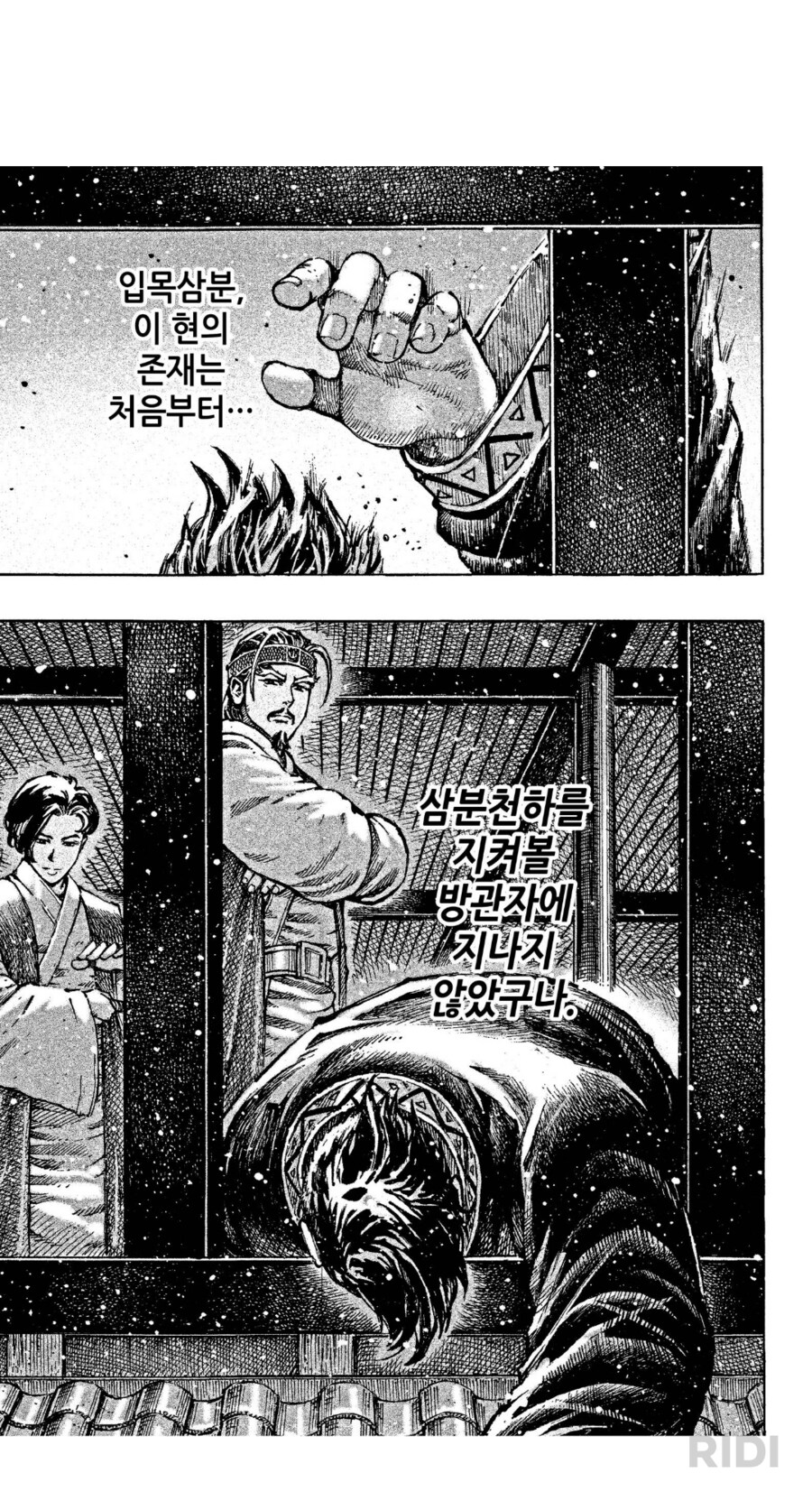

헌데, 화봉요원에서 해당 어구로 묘사되는 인물이 바로 한현이라는 점에서 주목해볼 필요가 있다. 그는 삼강정립(三强鼎立)의 한 축을 누리고 본격적으로 유비와 대적했다가 맥없이 패퇴하게 되자 이에 탄식하며 입목삼분(入木三分)이라는 말을 내뱉는다. 삼분(三分)은 "세푼(적당한, 상당한)"이라는 뜻 외에도 "그렇게 많지 않은(잠시간, 살짝)"이라는 뜻도 지니고 있으니, 나무(木)을 쪼개려고 본격적으로 자세를 잡고 살짝 파고든(三分) 상황을 말함이다.

다시 말해 "잠깐 발을 들여놓다"라는 것으로 해석해 볼 수 있다. 그 말인즉슨, 원래라면 좋은 의미였을 "입목삼분"이, 화자가 한현이 되니 본뜻과는 정반대로 되어버리는 것이다.

원래라면 한현의 웅장한 기세, 적벽대전 이후 판세를 날카롭게 읽어내는 한현의 능력을 드러내야할 "입목삼분"이

유비-조조-손권이 판돈을 걸고 치열하게 싸우는 도박판에 아주 잠깐 발을 담갔을 뿐인데(三分) 자신이 역부족임을 요약하는 "입목삼분"으로 바뀌는 것이다.

이 입목삼분에 관해 더 들어가보기에 앞서, 화봉요원에서의 한현의 행적을 잠깐 소개하고자 한다.

연의 속 한현은 장사군 태수로서 유비가 형남4군을 공략할 적에 죽임당하는 짜바리에 불과하나, 화봉요원에서는 전격적인 상향대우를 받게 된다. 적벽대전 이후의 판세를 날카롭게 분석해내며, 심지어 제갈량이 조조를 풀어줄 수밖에 없을 거란 결론까지 이끌어낸다. 세 발이 솥을 둘러싸고 서로 치열하게 싸우는, 제갈량이 꿈꾼 정립삼분(鼎立三分)이란 구상안을 완벽하게 캐치해낸 한현은 그리하여 선고한다.

자신이 유비를 대신해 삼분의 일강(一强)을 차지하리라고. 유비가 거의 다 그려놓은 그림에 이제부터 자신이 붓질을 담당하겠단 포부를 드러낸다.

손권측과 물밑 계약을 맺고 유비를 견제한 것도, 오래전부터 형남4군의 연합을 주도한 것도, 계양 태수 조범(趙範)으로 하여금 4군 내 조조군의 세력을 몰아낸 것도 이러한 계획의 일환이었음이다.

유장, 장로가 눈치만 보며 주저하는 가운데, 행동에 나설 시기적절한 타이밍을 채갔으며

휘하에는 50보 이내라면 누구라도 죽일 수 있는 활의 명장 ‘황충’, 그리고 내노라하는 장수 ‘위연’이 있고, 비밀리에 육성해온 형남4군의 대군이 있었다.

한현의 이때를 위해 잠자코 웅크리며 웅장한 실력入木三分을 키워왔던 것이다.

그렇담, 이렇게 준비해왔으니 만사가 잘 풀리게 될까? 그가 원하는 대로 진행될까?

전혀 그렇지 않았다.

50보내라면 누구든 죽일 수 있는 황충? 그의 명성은 고작 장사‘군’이라는 하나의 군(郡)에 머물 뿐이다. 그와 같이 종사했던 감녕이나 그의 진면목을 알아볼 뿐이지 그의 이름은 중원천하에는 감히 미치지 못한다. 관우가 천하를 종횡하며 고루한 선비에서 현실을 깨달을 동안, 황충은 자신의 ‘고집(骨氣)’를 버리지 않고 활실력 하나를 위해 오십년을 허비했다. 그래서 황충은 관우에게 패배한다.

한현의 심복인 ‘위연’은? 삼분천하를 노린다는 사람이 심복하나를 제대로 쓰지 못해 ‘위연’은 현실을 보고 한현을 배신한 뒤 유비에게 투항한다.

그가 육성한 형남4군의 군대? 기껏해야 4군에서만 주름잡는 얼치기 병력이었을 뿐. 모래먼지에 싸여 수많은 전장을 전전한 유비군과 정식으로 맞붙자 제대로 싸워보지도 못한 채 일패도지 한다.

그가 믿었던 계양 태수 조범은? 애초에 연합을 구성할 때부터 다른 마음을 먹고 있던 사람이었다. (8기 참조)

아주 잠깐 발을 담갔을 뿐인데入木三分, 한현이 준비한 비장의 수는 모조리 격파 당한다. 한현은 유비의 날카로운 손속入木三分을 한 수 제대로 받아내지도 못했다. 그렇게 패해하며 막다른 골목에 몰려서야, 유비처럼 늠염한 기세入木三分를 가졌을 거라 착각했던 한현은 착각에서 깨어난다.

삼분(三分)이란 그림은 제갈량, 주유가 붓을 들고 자신이 의도한 바를 그리고자 자리를 뺏고 뺏기며 수없이 덧칠한 그림이라는 것을. 수경팔기가 수 십 년 전부터 계산했으며, 서로 간에 양보와 견제, 의견조율 하에 간신히 완성해낸 합작품이 바로 삼강정립(三强鼎立)이라는 것을.

흰 도화지 위에는, 그런 포부와 능력이 넘치는 이들이 즐비하건만 고작 붓끝 먹물이 나무에 세푼이나 파고드는 기예入木三分로 무슨 그림을 그리겠다는 것인가?

이미 종이가 다 해질 정도로 덧칠된 삼분(三分)이란 큰그림 위에서 한현은 붓을 쥘 자리조차 없었다. 자신의 붓끝 먹물이 나무에 세푼이나 파고든다며 의기양양했지만, 남들이 보기엔 분수도 모르는 바보로 보였을 뿐이다.

한현의 입목삼분入木三分은 유비의 입목삼분入木三分에 비할 바가 아니었다.

유비가 큰일을 하기 전 하늘로부터 시련을 받고 있을 동안必先勞其心志 한현은 웅크리고만 있었을 뿐이었다.

유비가 수많은 시련을 겪으며 현실을 깨달을 동안, 한현은 자신의 붓끝이 나무에 세치나 파고든다고 헛바람이나 들이켰을 뿐이었다.

<484화. 진모 작가님은 한현이 죽는 화에서 입목삼분을 써서 그를 조소한다>

작가는 그간 한현을 띄워주는데 사용했던 입목삼분入木三分이란 어구를, 그가 죽음을 맞이하는 화수에서도 사용함으로서 그를 철저한 구렁텅이로 밀어넣는다. 그를 띄워주었던 것 같았던 어구가, 기실 그를 조리돌림하기 위한 반어구(反語句)였던 것이다.

입목삼분入木三分은 무슨. 자기를 칭찬하는 말인지, 아니면 조롱하는 말인지 분간도 못하는 한현은 분별을 모르는 인간不知分寸이라고.

삼분천하에 끼어들기엔 능력도 한참이나 딸리는 인간不够分寸이라고 가열차게 조롱한다.

충의지사? 장사군의 백성들에게 사랑받는 군주? 형남4군 연합을 성공적으로 이끈 지도자?

그런 입목삼분入木三分따위 삼분천하三分天下에 비하면 별것도 아닌 것이라고 작가는 조소를 던진다. 그리고 고작해야 형남4군 안에서만 놀았던 주제에, 천하를 둘러싼 도박판에 끼어들려는 한현의 무모함을 작가는 역설적으로 입목삼분入木三分이란 단어로 치장하며 비웃는 것이다.

그의 웅장했던 기세는 형남4군에서만 어울리는 촌뜨기라고....

붓끝 먹물이 나무판에 세치나 들어가는 기예는, 형남4군에나 어울리는 수준 낮은 수법이라고.....