화봉요원 62권 감상 1

본문

화봉요원 62권 490화는 490화는 나레이션 대신, 축하연과 장령들의 농을 서두에 배치한다.

축하연이 이뤄질 수 있었던 것은, 불리한 상황을 역전할 수 있었던 ‘압도적인 교전비’에 있었다. 적은 숫자의 인골(人骨)을 희생하여 그 수 배, 수백 배에 달하는 적들을 쓰러트린 것이다.

누구는 1:3의 교전비를, 다른 누구는 1:20의 교전비를 호기롭게 외쳐댄다. 분명 이것은 칭찬할 만한 일이며, 귀감이 되는 모습이다. 희생을 최소화시키고 편익은 극대화시켰으니, 총지휘자 입장에서는 마땅히 상을 내려야 할 일이 아닌가. 더군다나 조위(曹魏)에 비해 수적으로 열세에 있는 입장인 촉이라면 더더욱 그리해야 할 것이고.

허나 제갈량은 그의 참모, 마속에게 정 반대의 속내를 비친다. 그는 ‘압도적인 교전비’를 으스대는 사람들을 중용하지 말라 당부한다.

마속 : 老師說, 獎帥三軍後, 私慶功者, 不可重用

노사께서 말씀하시길, 삼군을 장려한 후 사적으로 공을 경축하는 자, 중용할 수 없다 했으니.

그 뿐만이 아니다. 그는 축하연에 참석하는 대신 적아를 가리지 않고 만든 희생양에 대해 참회실에서 사죄까지 하고 있다. 왜 그런 것일까? 우린 그 이유를 제갈량이 보낸 특수부대- 백이군(白毦軍)에서 찾아 봐야 한다.

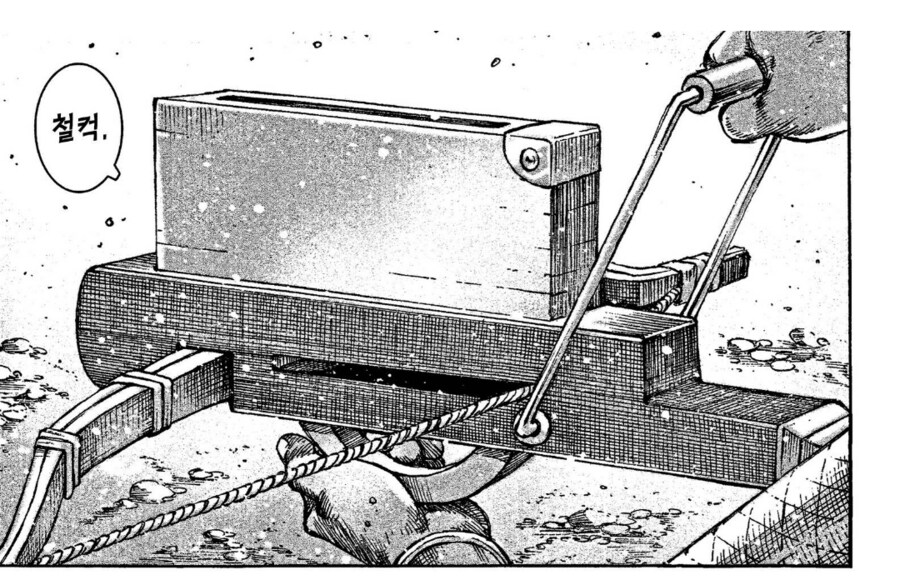

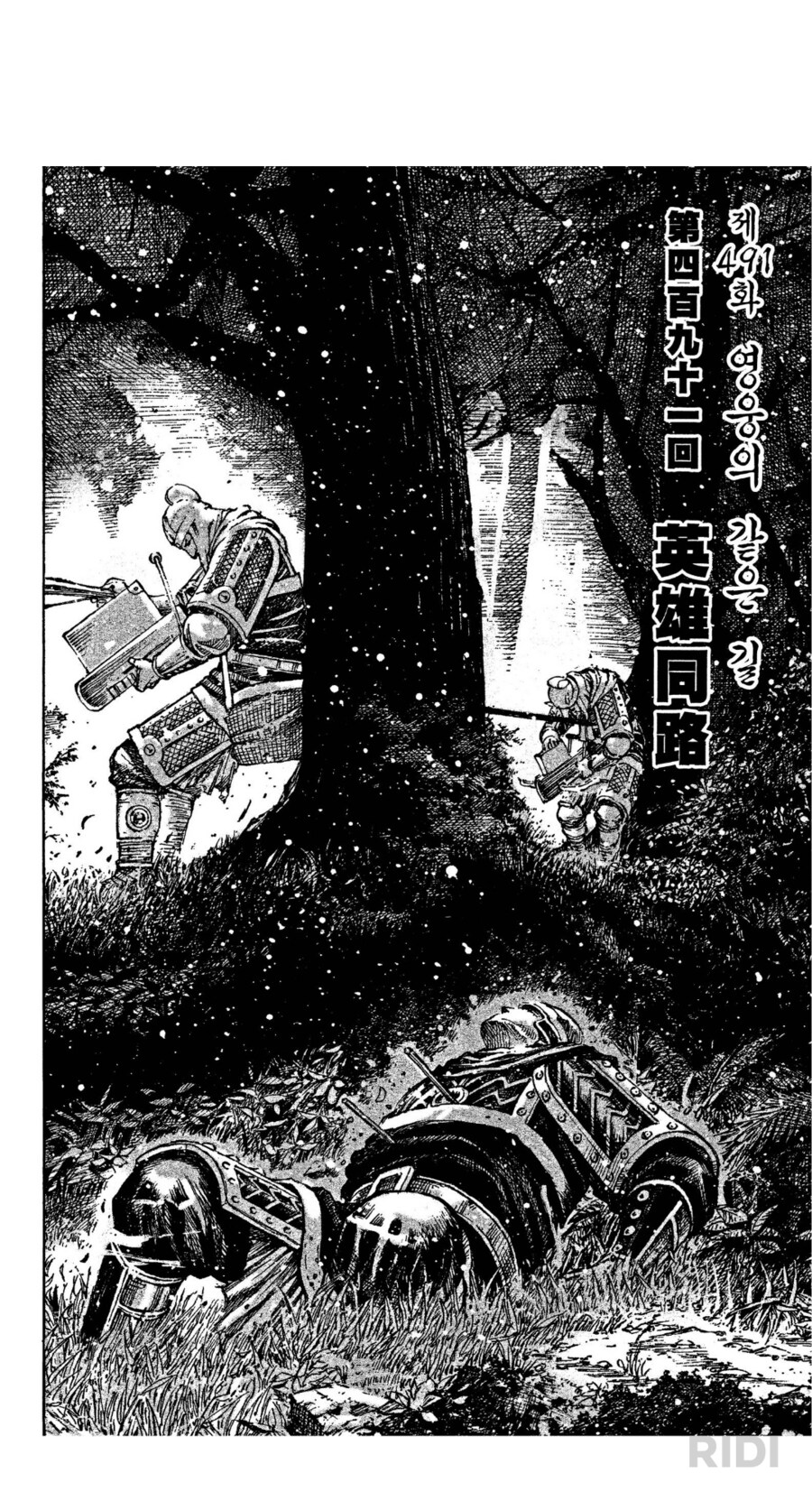

손권군의 남양(南讓) 진격을 제지하고 이릉을 탈취하기 위해 보낸 특수부대, 백이군(白毦軍).. 백이군(白毦軍)의 쓸모에 대해 후어(後語)에서는 다음의 평을 내린다.

여기서 말하는 기러기 깃털이란 무엇인가? 홍모(鴻毛, 기러기 깃털)란 원래 사마천이 지은 ‘보임소경서’에 나오는 단어이다. 원문에서 그 뜻을 찾아볼 수 있다.

人固有一死, 死有重於泰山, 或輕於鴻毛, 用之所趨異也

사람은 본래 한 번은 죽게 되지만 그 죽음이 더러 태산보다 무거울 때도 있고, 기러기 깃털보다 가벼울 때도 있으니 그것은 죽음을 사용하는 방향이 서로 다르기 때문입니다.

사마천, 보임소경서

따라서 홍모(鴻毛)는 아주 가벼운 것, 하찮은 것을 비유함을 이름이다. 그런데 제갈량은 굳이 이를 백이군(白毦軍)의 정체성으로 삼았다. 이는 무엇을 의미하나? 이들은 스러지기 위해 존재하는 부대이다. 목숨이 ‘기러기 깃털’취급이니, 사람을 사람으로 보지 않고 인풋 대비 아웃풋의 결과 값만 따지는 부대가 바로 백이군이라는 것.

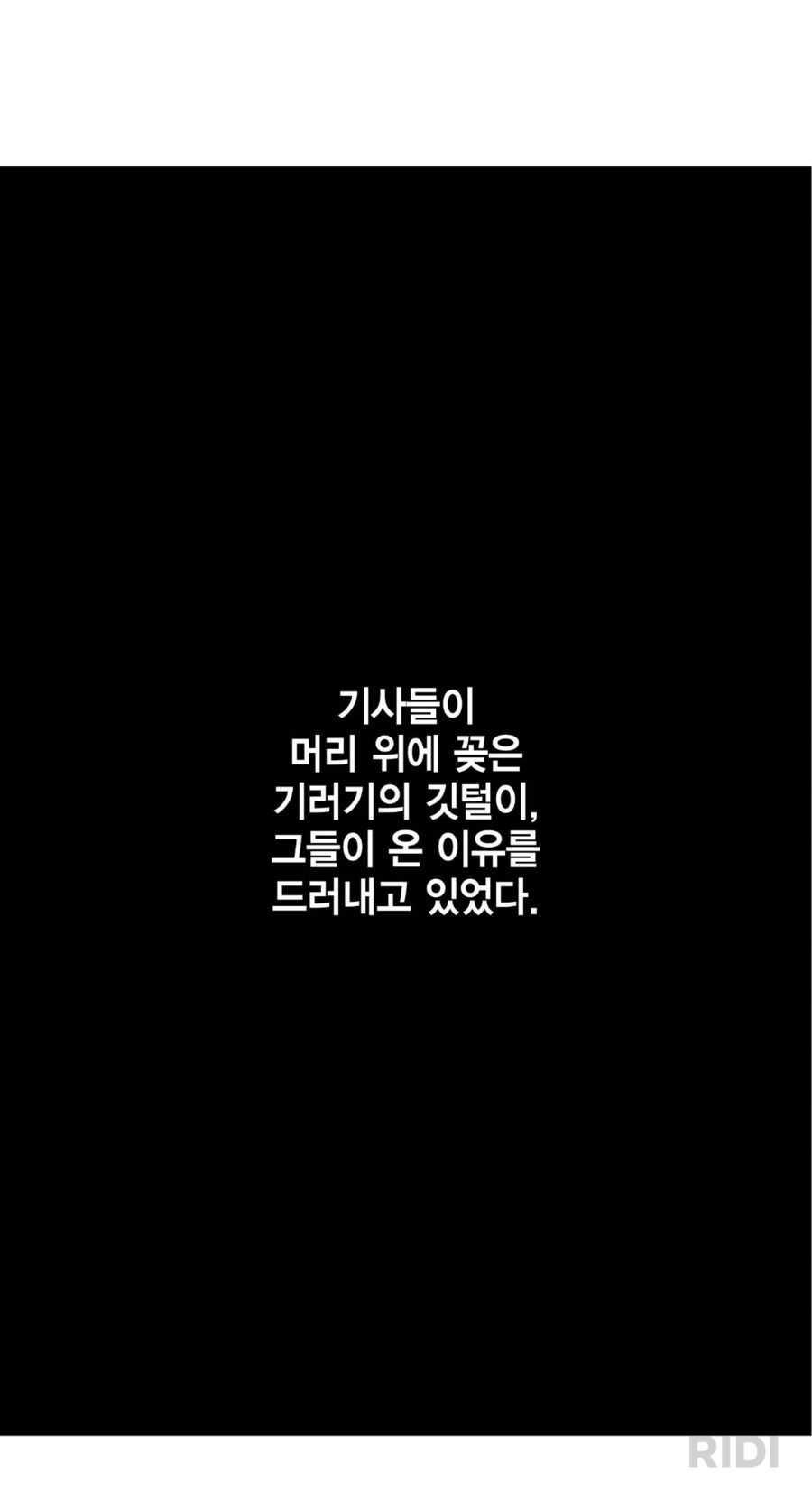

그것을 증명하기라도 하듯 이들 부대의 주무기는 다름 아닌 제갈연노다. 참으로 ‘수지’ 맞는 무기가 아닐 수 없다. 여기서 그치지 않고 제갈량은 기관 내에 흉악한 장치를 설계해둔다.

바로 일부러 헛 장전을 네 번 하게 만드는 장치를.

다른 이유가 아니라, 오로지 적을 사거리 안으로 유인하기 위해 제갈량은 그런 불필요한 장치를 심어둔 것이다. 연노를 소지한 병사가 마지막 순간까지 적들을 최대한 많이 죽일 수 있도록. 어차피 기러기 깃털처럼 죽을 목숨, 최대한 이득이 되도록 써먹게 말이다.

그리고 백이군은 1:50이라는 경이적인 교전비를 만들어내는 것으로 제갈량의 의도를 훌륭하게 충족시켜 준다. 그것도 조조군의 정예병이라는 호표기를 상대로.

그러니 제갈량은 축하연에 참가할 수 없다.

첫째는, 아군 하나의 목숨으로 최대한의 효율을 뽑아내기 위해, 적의 목숨을 최대한 앗아갈 방도를 짜고자 잠을 줄여가며 골몰해야 하기 때문이고

둘째는, 제갈량은 축하연의 장령들과는 차원이 다른 존재이기 때문이다. 죽음을 만들어 내는 데 있어 제갈량과 보통의 장령들은 그 수준이 하늘과 땅 차이다. 말 그대로 목숨을 ‘기러기 깃털’처럼 써대는 제갈량은 장령들과 같은 입장일 수가 없다. 농으로도 자신이 만든 결과를 ‘경축’할 수가 없다. 사람이라면, 축하연에 참석하는 것은 물론이고 자신의 행위에 대해 입도 뻥긋 할 리가 만무하다. 그가 할 수 있는 건 참회실에서 하는 있으나마나 한 사죄뿐. 그렇게라도 하지 않으면 버틸 수가 없으니까.

이를 보충하는 것이 관우의 대사다. 한 번 살펴보도록 하자.

身份愈高, 責任愈大

신분이 높아질수록, 책임도 커지고.

居此位, 受命討賊, 每天皆製造死亡

그와 같은 지위에 머물며, 역적 토벌의 명을 받들어, 매일 죽음을 만들어 냈으니.

那是士卒之命, 百姓之命, 天下之命。受命以來 夙夜憂勤。恐託付不效

사졸의 명, 백성의 명, 천하의 명을 내몰은 죽음. 명을 받든 이래 밤낮을 새워 가며 당부받은 바를 이루지 못할까 두려워했음을.

여기서 마지막 문장은 [출사표]를 변용해서 사용한다. 하필이면 그의 대사가 [출사표]의 원전을 고의적으로 변형시켰다는 것에 주목해봐야 한다.

제갈량의 출사표원문

...受命以來 夙夜憂歎 恐託付不效 以傷先帝之明....

신은 선황제의 유지를 받은 이래 조석으로 근심하며 혹시나 그 부탁하신 바를 이루지 못하여 선황제의 밝으신 뜻에 누를 끼치지 않을까 두려워하던 끝에

490화 관우가 읊는 대사

...受命以來 夙夜憂勤。恐託付不效

사졸의 명, 백성의 명, 천하의 명을 내몰은 죽음. 명을 받든 이래 밤낮을 새워 가며 당부받은 바를 이루지 못할까 두려워했음을.

출사표 원문의 夙夜憂歎에서 歎 한 글자를 勤으로 바꾸어 써넣었다. 왜 진모 작가는 통하는 의미가 같음에도 굳이 歎를 勤로 바꾸는 수고를 들였는가?

진모는 텍스트의 활용으로 한 인물의 비참한 추락을 미리 못 박아 놓는데 뛰어난 작가다. 대표적인 예가 바로 화봉요원상의 가후. 작가는 가후를 개조하는데 별다른 변용을 가하지 않고, 그에게 이명인 선란후치라는 텍스트를 달아준다. 그의 행동동기, 이념, 이상을 뭉뚱그린 텍스트가 바로 선란후치인 것. 그리고 이 텍스트는 어마어마한 효과를 가져 온다.

실제 역사에선 여러 모사 중에서도 가장 성공적인 삶을 살다 간 인물이었는데, 화봉요원에서는 자신의 이상-후치後治가 이뤄질 일 없이 그 길디 긴 인생동안 실패와 마주해야 하는 비참한 삶이 돼버린다.

그 실력이 62권 490화에서도 유감없이 발휘된다.

憂歎/憂勤는 모두 ‘근심하며 탄식하다’란 의미가 통하지만 좀 더 정확히 들어가면 憂勤에는 달리 “근심하며 부지런히 하다” 라는 뜻이 포함되어 있다. 이를 통해 관우의 대사를 다시 해석해 보면

현재의 제갈량은 매일같이 밤낮으로 ‘근심하면서도 부지런히憂勤‘ 죽음을 만들어 내고 있다.

반면 [미래]의 제갈량은 ‘근심하면서도 탄식하며憂歎’ 죽음을 만들어 낼 것이다.

‘단 한 글자(歎/勤)’만 다를 뿐인 [출사표]를 공유하고, 텍스트의 대상도 동일인물(제갈량)을 지칭하니 우리는 관우의 대사를 통해 현재의 제갈량과 미래의 제갈량을 동시에 인식하고 있다 봐야 한다. 다시 말해 憂勤하며 시작된 행위가, 먼 미래에는 憂歎하면서 계속 이어진다는 것이다.

젊었을 적 제갈량은 ‘미래’를 위해 ‘부지런히’ 죽음을 만들어 냈지만, 유비가 죽은 뒤 스물 두 해가 지난 ‘미래’의 출사표 시점까지도 변한 건 없으리라는 참혹한 종언이다. 비참함이 배가되는 부분은, 먼 미래의 [출사표] 시점도 끝이 아니라는 점이기에 그는 ‘탄식하는’ 것이리라. 먼 미래 [출사표]를 올린 제갈량은 자신이 한 말(국궁췌이)를 지키기 위해 노년의 몸뚱이를 이끌고 탄식하며 죽음을 만들어 내는 것이다.

글자 하나를 勤로 바꿈으로서, 우리는 현재를 넘어 미래까지 이어지는 제갈량의 비참한 인생을 엿본 것이다.

老師說, 獎帥三軍後, 私慶功者, 不可重用

노사께서 말씀하시길, 삼군을 장려한 후 사적으로 공을 경축하는 자, 중용할 수 없다 했으니.

그러니 제갈량이 마속에게 한 당부는, 역설적으로 ‘압도적인 교전비’를 만들어낸 사람을 향한 비판이 된다.

정말 장군감인 사람들은, 자신이 만든 결과를 농으로라도 지껄이지 않는다는 것이다. 사석에서 함부로 지껄여댈 말이 아님을 누구보다 잘 알고 있으니까.

그러니 ‘패업’이란 것은 참으로 우스운 노릇이다. 변변찮은 ‘교전비’를 만들어낸 사람들은 왁자지껄한 축하연을 벌이며 큰 소리를 치는데, 정작 으뜸가는 공로를 세운 이들, 승리의 주축을 담당한 사람들은 오히려 자신이 만들어낸 잔혹한 결과물에 경악하고 끔찍해하고 있으니 말이다.

참회실에 방문한 또 다른 사람이 ‘관우’라는 것이 이를 증명한다.

관우의 경우도 마찬가지이다.불과 몇 권 전만해도 관우는 황충에게 무어라 했는지 기억하는가?

이제 그만 체면이란 ‘가면’을 집어 던지고, ‘존재의 욕망에 의해 자유로이 노닐어 보자(소요유)’며 황충을 설득했던 게 관우였다.

그런데 정작 그 ‘존재의 욕망’을 따라 승리를 거머쥔 관우의 모습은 어떠한가? 제대로 축제를 즐기지도 못하고, 새벽부터 ‘반성의 장소(참회실)’에 와서 반성할 생각으로 한 가득이다.

그 이유도 참으로 질박한 게, 희생자들의 가족들을 마주할 생각에 마음이 너무나도 불안해서라 한다. ‘존재의 욕망’을 운운하던 사람이, 정작 그 욕망이 만들어낸 결과에 불안감으로 갈대처럼 흔들리고 있는 것이다.

어쩌면 이것이 작가가 생각하는 패업일지도 모른다. 잔혹함으로 들어찬 길, 한 번 걷기 시작하면 되돌리기는 불가능한 길이 바로 패업이라고.

‘존재의 욕망’을 운운하고, ‘압도적인 교전비’를 이룩하며, 승리로 축하연을 개최하면서 왁자지껄하여도 결국은 불안감에 쫓겨 누군가에게 ‘사죄’하지 않고서는 마음을 놓지 못하는 것.

후에 성인(聖人)으로 봉해질 사람마저도 불안에 떨게 만드는 것. 그것이 바로 패업이라고.