짧고 굵게 떠난 만화 속 주인공 같았던 투수.gjf

본문

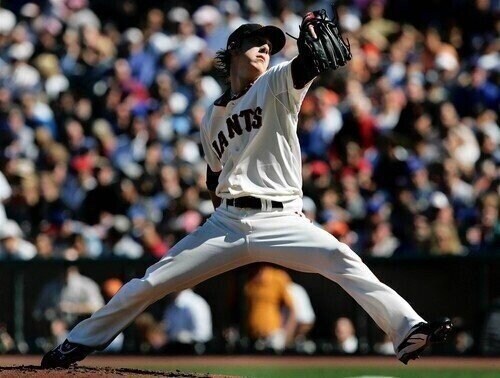

팀 린스컴은 샌프란시스코 자이언츠의 영원한 파이어볼러이자, 메이저리그 역사에서 가장 상징적인 ‘낭만형 투수’였다. 메이저리그 투수 치고는 작은 180cm의 왜소한 체구, 마른 몸, 훈련 장비보다 스케이트보드가 더 잘 어울릴 것 같은 외모. 하지만 마운드에 오르는 순간 모든 고정관념이 박살났다.

전신을 채찍처럼 휘감으며 튀어나오는 역동적인 투구폼, 말도 안 되는 릴리스 포인트, 그리고 시속 100마일에 육박하는 강속구. 그 폼을 안 본 사람은 있을지 몰라도, 그걸 보고 따라하지 않은 사람은 없다는 말이 괜히 생긴 게 아니다.

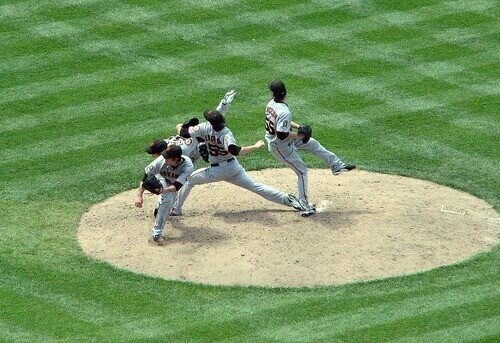

2008년과 2009년, 린스컴은 사이영상을 2년 연속 들어 올렸다. 그 짧고 충격적인 전성기는 그야말로 폭발적이었다. 3년 연속 탈삼진 1위를 차지하며 빅리그 타자들의 배트를 죄다 장식품으로 만들었고2010·2012·2014년 월드시리즈 우승반지 세 개를 손에 넣으며 ‘짝수해의 사나이’, 자이언츠의 심장으로 남았다.

린스컴은 그냥 강했던 게 아니라말도 안 되게강했다. 그저 공을 던진 게 아니라 몸 전체를 던졌다. 투구 하나에 전신의 에너지를 다 쏟아붓는 투수. 메이저리그에서조차 이질적으로 보이던 저 투구폼은 사회인 야구인들의 허리를 작살내는 1등 공신이었고, 유소년에게 절대 보여주면 안 되는 투구폼 부동의 1위로 꼽히기도 했다. 하지만 보는 이들은 알았다. 그건 기술이 아니라 낭만이었다는 걸.

문제는, 그 낭만이 결국 그의 몸을 가장 먼저 무너뜨렸다는 것이다. 누구보다 화려했고, 누구보다 빠르게 정상을 찍었고, 누구보다 빨리 내려갔다. 스스로의 육체를 갈아 넣어 전성기를 태워버린 투수. 그래서 팀 린스컴은 성적으로만 기억되는 선수가 아니라, ‘야구를 사랑하는 사람들이 마음속에 품는 환상의 아이콘’으로 남았다.

완벽한 기계가 아닌, 불꽃처럼 번져 사라진 천재. 기록은 시간이 지나면 잊히지만, 팀 린스컴이라는 이름은 아직도 마운드 위 낭만의 상징으로 회자된다.