일본의 배신자, 항왜

본문

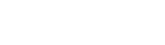

항왜(降倭)는 임진왜란 당시 조선 및 명에 투항한 일본군을 가리킨다. 반대로 조선인이면서 일본에 투항하거나 협력한 자는 친일파의 개념으로 순왜(順倭)라 불렀다.

항왜들은 임란 당시 조총술을 조선군에 전파하고, 조선군의 전력 향상에 적지 않은 도움을 주었다.

임진왜란 이후에도 항왜인들은 상당 기간 동안 조선 사회에 동화되지 않고, 항왜인들의 마을에서 일본 풍습을 유지하고 살았던 것으로 보인다.

그들 가운데 일부는 이괄의 난에 가담하고, 거꾸로 난을 진압하는 데 활약하거나 병자호란 때 청군을 막는데 활약하기도 했다.

(항왜들은 이괄의 난과 이후 병자호란 당시에도 투입되었는데 병자호란 당시 이들의 나이는 대부분 60대였다.)

이괄의 난 당시 이괄이 가장 신뢰하던 부대도 항왜 150명으로 구성된 부대였는데, 장교 계급인 사무라이도 아닌 사병 출신의 늙은 아시가루들임에도 근접전에서 절대적인 위력을 발휘했다.

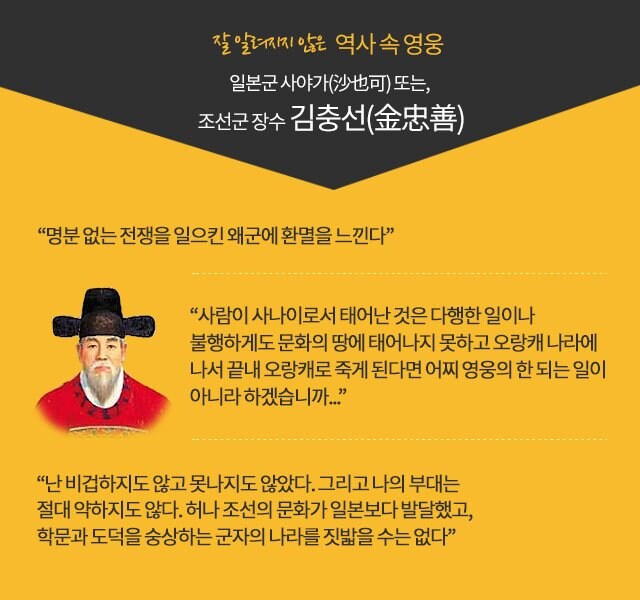

김충선(金忠善, 일본 이름은 사야가 沙也可)은 항왜 중에서 가장 대표적인 인물이다.

사야가는 본디 가토 기요마사의 좌선봉장을 맡았으나 조선에 들어온 이후 경상도 병마 절도사 박진에게 3000명의 병력과 일가를 데리고 귀순하였고, 이후 조선군으로서 주로 의병과 함께 활약하거나, 조총 제작법을 전수하는 등 여러 도움을 주었다.

다만 일본에 있을 때의 지위나 본명 등이 잘 알려지지 않아서 귀순 이유는 명확치 않다. 허나 그가 집필한 가사 모하당술회록에서는 "명분 없는 전쟁을 일으킨 왜군에 환멸을 느낀다" 라고 기록되어 있다.

귀순 이후 사야가는 경상도 지역의 의병들과 함께 힘을 합쳐 일본군과 전투를 벌였고, 곽재우와 연합하기도 했다. 의병 및 조선군 장수로서 모두 78회의 전투를 치렀으며, 이때 전공을 세워 정3품 첨지중추부사에 이르렀다.

1597년(선조 30년) 정유재란이 발발하자 손시로 등 항복한 왜장과 함께 의령 전투에서 공을 세웠고 무관 3품 당상에 올랐으며, 이어 사야가는 울산성 전투에 경상도 우병사 김경서 휘하로 울산왜성에 농성 중이던 가토의 1군을 섬멸하는 공을 세웠고, 종2품 가선대부를 하사받기도 했다.

이후 도원수 권율, 어사 한준겸의 주청으로 선조로부터 성명이 하사되고 하인 정2품 자헌대부로 가자되었다.

그는 이괄의 난 당시에도 조정을 위해 싸웠을 뿐 아니라 병자호란 최대의 참패로 꼽히는 쌍령 전투에서도 패주 대열의 후열에서 추격해오는 청의 군사 500기를 섬멸해 막아내 조선군의 전멸을 막았다.

전쟁이 끝난 뒤에는 경상도 우록동에 자리를 잡고 여생을 보냈고 후손을 남겨 우록 김씨의 시조가 되었다.